在东方与西方的文明长河中,有一种金黄的果实如同时光的信使,跨越山海,将不同文化的芬芳串联成诗。它根植于华夏沃土,却以独特的文化意象浸润了世界文明的土壤——这便是杏,一种看似平凡却蕴含千年智慧的植物。杏的繁花似锦与累累硕果,早已超越了自然馈赠的范畴,成为承载文明密码的文化符号。

中国:吉祥与美好的象征

在中国文化里,杏有着举足轻重的地位。杏与“幸”谐音,因此被赋予了幸福、幸运的美好寓意,成为人们对生活的期盼与祝愿的寄托。无论是在传统节日,还是人生重要时刻,杏所代表的吉祥含义都如影随形,传递着人们对幸福生活的向往。

杏在文学的世界里熠熠生辉。

“杏坛”典故:源自《庄子·渔父》,记载“孔子游乎缁帷之林,休坐乎杏坛之上,弟子读书,孔子弦歌鼓琴”后世便以“杏坛”泛指教育界,象征着知识的传承与智慧的启迪,承载着教育的神圣使命。

“杏林”典故:源于东晋葛洪《神仙传》记载建安三神医董奉的故事。曰“董奉居庐山,不交人。为人治病,不取钱。重病得愈者,使种杏五株;轻病愈,为栽一株。数年之中,杏有十数万株,郁郁然成林”。从此,“杏林”也成为了医家的代名词,“杏林春满”、“誉满杏林”等词语,用来称颂医家的高尚医德和精湛医术,体现了人们对医学的敬重与感激。

西方:神秘与珍稀的象征

在西方文化中,杏虽然是外来物种,却也留下了独特的印记。

律师们声称莎士比亚曾经当过律师,医生们认为他学过医,演员们认为他做过戏剧演员,而见多识广的园艺师们会因为其作品中提到了大量植物而将他视为一名园艺大师。如在《理查二世》里,就借花园中杏树的疏于管理隐喻王国的混乱,国事与花事相互交织,为作品增添了深刻的寓意。《仲夏夜之梦》中,仙后让她的侍从用露莓以及杏子、桑葚、紫葡萄等进口水果伺候织工波顿。杏因其稀有而成为贵族生活的象征,与波顿的平民身份形成鲜明对比。

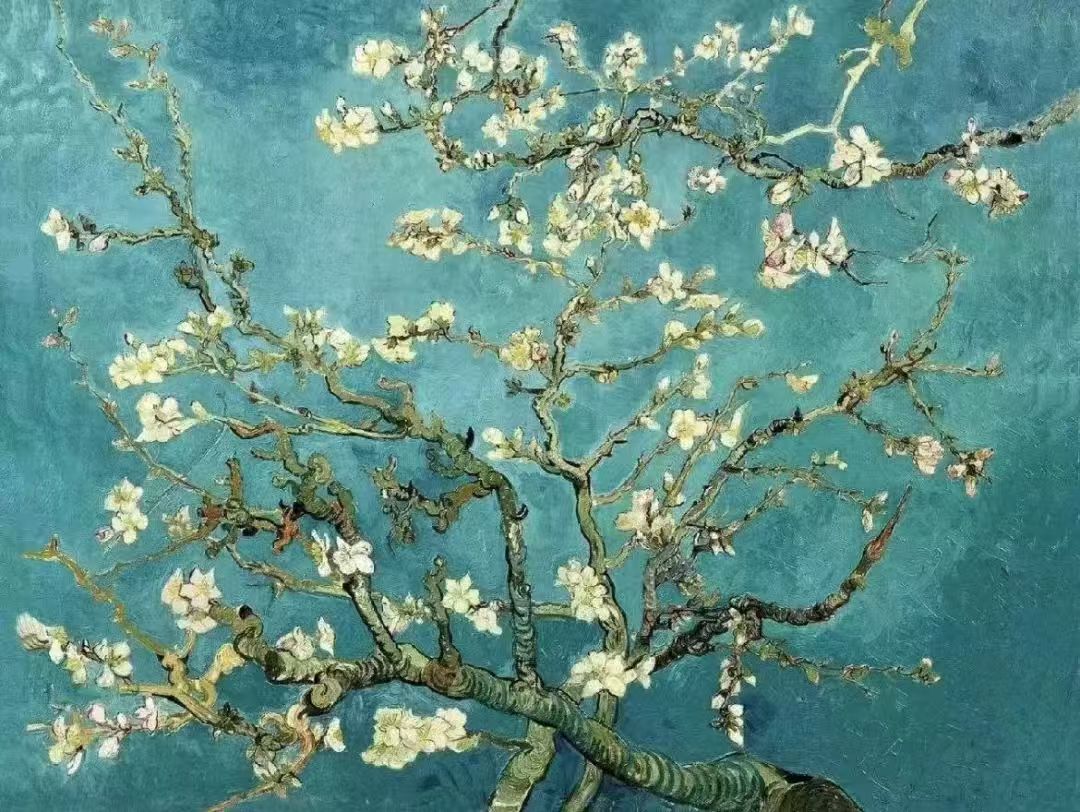

《盛开的杏花》现藏于阿姆斯特丹梵高博物馆,是梵高生前少数未出售的作品之一,后由侄子文森特·威廉捐给博物馆。1890年2月,得知侄子降生后,梵高以杏花为灵感,创作了这幅象征新生与希望的作品,并题赠给新生儿。他在信中写道:“我马上动手替你画一幅挂在你卧室的画,那是一些杏树的大树枝,背景是蓝天。” 杏花是法国南部早春2月最早开放的花朵,宣告寒冬结束与生命复苏。梵高将杏树比作“新生命的象征”,希望侄子如杏花般纯洁、坚韧。杏树的选择,既是季节的偶然,更是艺术与精神世界的必然共鸣。

《盛开的杏花》

两河流域:甜蜜与丰收的象征

两河流域,人们对杏同样充满了深厚的情感。

亚美尼亚,将杏视为“国果”,对其喜爱之情溢于言表。火山岩的土壤、温和的气候以及全年充足的光照,孕育出了甜如蜜糖、风味上佳的亚美尼亚杏。杏那独特的橘黄色,被运用在了亚美尼亚的国旗上,成为国家的象征之一。亚美尼亚最著名的乐器——杜杜克笛(Duduk),由杏木制成。杜杜克吹出的音乐以其温暖柔和或充满悲伤之情的旋律而与众不同,当 笛声响起时,你会有种空间转移的错觉。从它小小的指孔中吹出的是亚美尼亚苦难历史的悲音,同时又是对现实的赞歌——亚美尼亚人对光明的生活的追求向往,他们的信念、正直和巨大的力量。

(杜杜克笛)

提起土耳其的美食,朋友们都知道土耳其烤肉、冰激凌。但其实最好的是土耳其杏。土耳其是世界上最大的杏产地,其杏干产量占全球总产量的85%~90%。土耳其当地人早餐、晚餐的水果里都有新鲜的杏,土耳其人平时也常用各种杏干、杏脯和杏仁招待客人,来表示对客人的欢迎和热情。马拉蒂亚省是土耳其杏的主产区,被称为“世界杏都”。这里的杏节是一项著名的传统活动每年都会吸引大量游客,琳琅满目的杏产品让人目不暇接。这是融合历史、文化与经济的综合性盛会,既是土耳其杏产业的亮丽名片,也是连接传统与现代的桥梁。

小小的杏,跨越千山万水,在不同的国家和地区生根发芽,绽放出绚丽多彩的文化之花。杏以其独特的魅力,深深烙印在人们的心中,成为连接不同文化的桥梁,让我们在观赏杏花、品尝杏的美味时,也能感受到世界各地文化的独特魅力 。