近年来,随着人们生活节奏的加快和生活压力的增加、精神压力的加重,功能性消化不良的发病率逐年升高。西方国家流行病学研究表明每年有15%~20%的人经历过消化不良。其主要症状有厌食、呕吐、腹胀不适、烧心、嗳气等。经临床检查确定没有其他器质性病变,其症状反复发作或持续存在,属于中医范畴中的“胃痛”、“郁证”、“痞满”等。目前,该病的发病机制尚未明确,其发病可能与胃排空延迟、内脏高敏感性、感染与免疫、精神心理因素等相关。西医临床治疗以改善胃肠动力,抗幽门螺旋杆菌感染,调节胃酸,保护胃黏膜,抗焦虑抑郁等为主。并提出功能性消化不良是社会-精神-心理多因致病。正是因为其发病机制和病因的不确定性,临床缺乏切实有效的治疗方法。

功能性消化不良是中医治疗的优势病种,中医认为功能性消化不良的病因病机多为感受外邪、饮食失调、情绪障碍、过度疲劳、先天禀赋不足等,致脾虚气滞、胃失和降而发为本病。病位在胃,与肝、脾密切相关。中医学通过整体观念和辨证论治使临床治疗个体化、精细化,取得了较好临床疗效。

1)脾胃虚弱证

症见脘腹痞满,时缓时急,按之柔软 ,进食后胀满加重,不欲进食,身倦乏力,暖气频作,口淡不渴,舌质淡,苔薄白,脉细弱或虚缓。治宜补中健脾,升清降浊。方用补中益气汤加味。可以促进胃排空,调节胃肠的运动功能,促进小肠吸收。

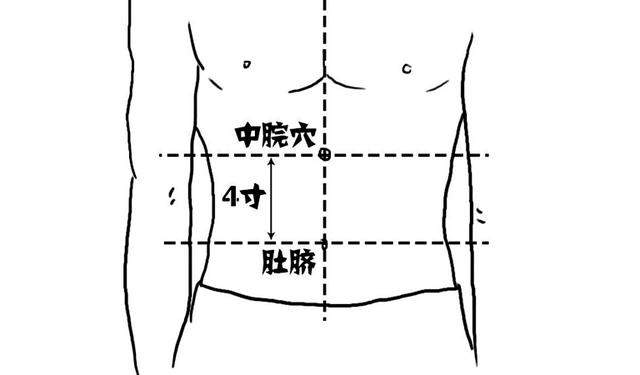

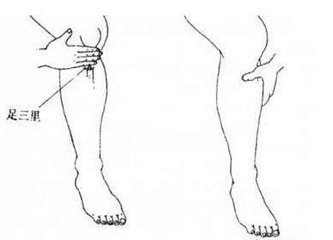

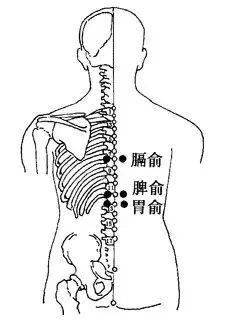

穴位治疗取任脉、足阳明胃经及足膀胱经上的中脘、足三里、胃俞、脾俞等。

中脘穴为任脉上穴位,位于胃脘部,为腑会、胃之募穴,可健脾和胃、调理中焦气机,为治疗胃脘部疾病之要穴。

足三里穴为足阳明胃经合穴、胃之下合穴,“肚腹三里留”、“合治内腑”,可通调胃气、和胃止痛。

胃俞、脾俞为背俞穴,能调节脾胃运化功能。

2)肝郁气滞证

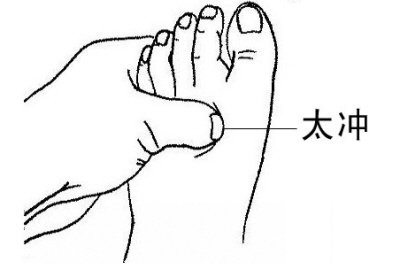

症见脘腹饱胀,胸胁痞满,胀及两胁,恶心暖气,不思饮食,烦躁易 怒。舌质暗红,苔薄白,脉细弦或细涩。治宜疏肝解郁,理气活血。方用四逆散加味。具有疏肝理气、缓急止痛,抗炎、调节胃肠运动双向调节作用。

穴位治疗可配伍太冲穴,太冲穴为足厥阴肝经之原穴、输穴,可疏肝解郁。

大多数功能性消化不良的患者合并有焦虑、抑郁等心理障碍,主要表现以胃肠道症状为主,伴兼有情绪紧张、失眠、健忘、易疲劳、注意力无法集中等症状。因此,在临床治疗这类患者时,必须兼顾其心理和生理方面的调节,如放松、催眠、加强与周围人群沟通等。